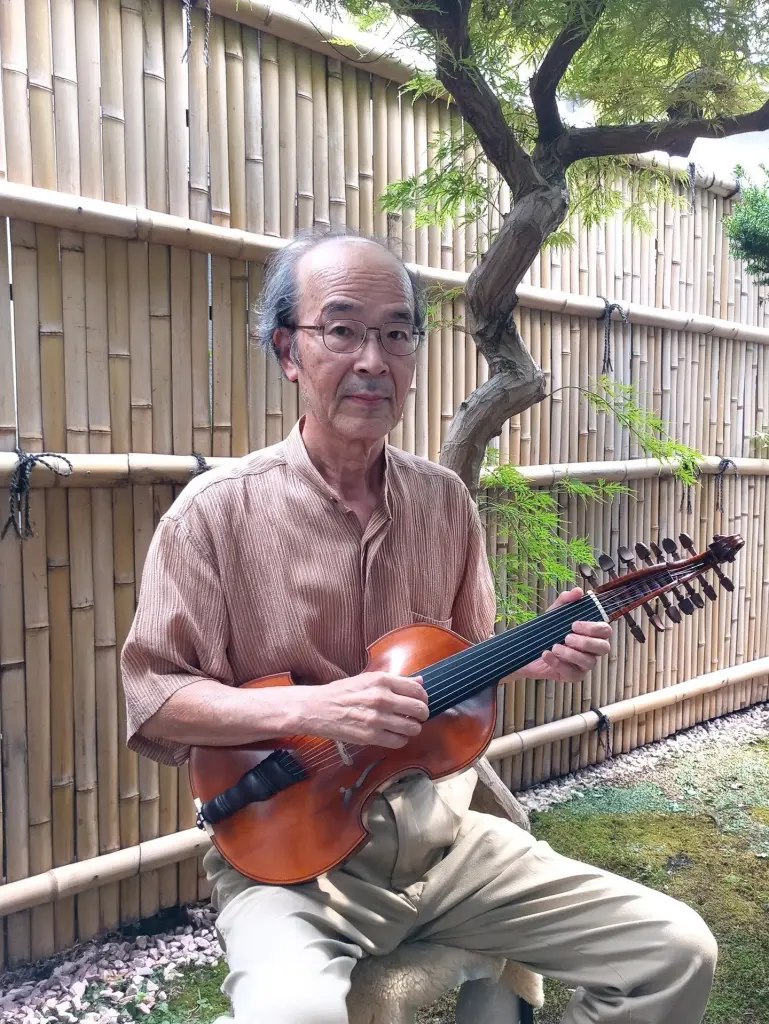

〈プロフィール〉

1950年生まれ。30歳の頃から弦楽器の美しさに魅了されるようになり楽器作りを志す。飯田裕氏の指導を仰ぎ、数か年の試作の後、自らの資質に確信を得てプロの製作者をめざして独立。現在までに、モダンヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、バロック・ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、ヴィオラ・ダモーレ等、約200丁の楽器を製作。

大塚 紀夫 Norio Otsuka 作

Viola (2012)

Sold

ヴィオラの歴史に大きな足跡を残した名演奏家ウィリアム・プリムローズ。彼の名を冠した楽器が存在します。ガルネリ・デル・ジェスの祖父アンドレア・ガルネリのヴィオラです。(現在では、その作風からアンドレアの子でデル・ジェスの父であるジュゼッペ・ガルネリが製作したと推察されています)

プリムローズは1955年にその楽器を手に入れ、数々の名演を録音しました。1975年に手放すまでの間、日本での活動の際にも使用したと考えられます。

この大塚紀夫さんが製作したヴィオラは、その楽器をモデルとして製作されています。大塚さんは飯田裕さんから弦楽器製作を学びましたが、飯田さんはプリムローズと親交があり、木曽音楽祭の立ち上げにも貢献されました。プリムローズは飯田さんの楽器を使用し、日本の弟子たちにも勧めたと言われています。飯田さんに師事した大塚さんが、プリムローズのヴィオラをモデルに楽器を製作したことは自然な流れと言って良いでしょう。

このヴィオラの表板は、ほぼ均等に夏目と冬目が並び、しかもその間隔が狭すぎず広すぎず絶妙です。イタリア語で「マスキアトゥーラ」と呼ばれる木目も確認でき、軽く硬い材料であることが分かります。実際に音を出してみると、とてもスムーズに音が出てくれるのでストレスがありません。それでいて、音色に深みがあります。ハイ・アーチとまでは言いませんが、しっかりとしたアーチを持っており、それが深みをもたらしてくれるのだと思います。

存在感のある裏板です。とても美しい虎杢はもちろんですが、クッキリとしたアウトライン、丁寧に嵌め込まれたパフリングが、その美しさを際立たせてくれています。大塚さんの製作技術の高さが導いた美しさです。そして、表板と同じようなしっかりとしたアーチは、程よい光沢のあるニスに包まれて輝きを放っています。

それにしても、この完成されたプロポーションには言葉がありません。ガルネリ一族が製作したとされるヴィオラは多くは残っていませんが(7本という説です)多くが名器として認められています。アマティやストラディヴァリ、それにガスパロ・ダ・サロのモデルも有名ですが、音響的にも演奏性においても(なで肩のためハイ・ポジションも弾きやすい)そして造形においても、完成度の高さは誰もが認めるところと思います。

ボディ長は 41.3cm で、弦長は 37.4cm です。本格仕様のヴィオラと言えるでしょう。重くないために構えやすく、長時間の演奏にも耐えられると思います。力強いスクロールは、ベテラン製作家ならでは。とても魅力的です。丁寧に処理されたペグボックスとナットの形状には、演奏する方への配慮を見て取れます。弦はオブリガート。この楽器の自然な鳴りと、オブリガートとの相性は抜群だと思います。

プリムローズのヴィオラの情報(外部サイトへのリンクです)

(2025年10月1日)

大塚 紀夫 Norio Otsuka 作

Cello (2017)

¥2,200,000

コロンとした、なだらかな肩のライン。ふっくらとしたアーチング。柔らかい線だけれど、こちらをジッと見てくるような、存在感のあるf字孔。程よい光沢のある、艶やかなニス。そして、鮮やかに虎杢の入った裏板。この大塚紀夫さんが2017年に製作したチェロは、一度見たら忘れられない印象を与えてくれます。

モデルは小型のモンタニャーナ。ボディ長は約75cm、アッパー・バウツ(ボディの肩の部分)は 34.8cm ですので、一般的なサイズです。むしろ肩のラインがなだらかなため、ハイポジションは弾きやすいと思います。ロワー・バウツは 43.8cm とスリム。女性でも構えやすいと思います。その一方で、弦長が 69.5cm と一般的な長さ(やや長め)になっていること、標準的なボディ厚ながらふくよかなアーチングによって容積が確保されていることにより、十分な音量を生み出してくれます。

チェロを演奏する時、奏者は楽器を上から眺めることになります。この上から眺めた時の表板のアーチングが、このチェロは本当に美しいのです。普通のチェロとは、まるで違います。柔らかくなだらかな稜線が、艶やかなニスによって際立ちます。そして、特にf字孔の周りのアーチングが絶妙です。f字孔を巻き込むようにして稜線が立ち上がっており、何度見ても飽きることがありません。

(チェロの画像をタッチすると拡大してご覧いただけます)

こんなに素晴らしい虎杢の、チェロの裏板はなかなか見ることができません。いくつか小さな節がありますが、模様の一部になっていて気になりません。表板に比肩するしっかりとしたアーチングは、むしろ男性的というか、力強い印象です。エッジから立ち上がった後、センター部分に大きく平らな部分が広がっており、台地のようになっています。大塚さんの師の飯田さんは20世紀を代表するイタリアの製作家「マリノ・カピッキオーニ」から製作を学びました。カピッキオーニは特徴的なアーチングで知られていますが、飯田さんを通して大塚さんもそのアーチングの特徴を学んだのだと思います。

この美しい裏板、そして力強いアーチを、より引き立たせてくれているのが、驚くほど正確に嵌め込まれたパフリング、そして明瞭な曲線で整えられたコーナーとエッジです。すでに半世紀近いキャリアを持つ大塚さんですが、いまだ衰えを知らないその高い技術には脱帽です。力強くも品のあるスクロールにも、その技術は遺憾無く発揮されています。

弦はトマスティーク社のヴェルサム。柔らかい音色で各弦のバランスが良いという評価の弦ですが、このチェロの特性にもマッチしていると思います。よりパワーを出したい場合は、ラーセンなど他の弦に変えてみても面白いと思います。しっかりしたアーチと板厚を持った楽器ですので、様々な方向性に柔軟に対応してくれるでしょう。

(2025年10月1日)

大塚 紀夫 Norio Otsuka 作

Violin (2025)

¥1,100,000

(このヴァイオリンは現在工房にて調整中です)

大塚さんの最新作のヴァイオリンです。楽器製作者を志し、偶然の出会いから飯田裕さんのもとで弦楽器製作を学ぶ機会を得て、以来45年以上のキャリアを築いてきた大塚さん。これまで師の飯田さんから学んだことを発展させ、自身のメソッドを築き上げてきましたが、このヴァイオリンについては、これまでの蓄積を全ていったん傍らに置いて原点に立ち返り、飯田さんから学んだことそれだけと改めて向き合って製作に取り組んだということです。

このヴァイオリンを初めて目にしたとき、何も奇をてらうことのないシンプルな佇まいに感動を覚えました。ヴィオラやチェロと同じく、見事な手業で仕上げられたコーナーとエッジとパフリングの美しさは、2025年もまだ健在です。むしろ、シンプルなモデルだからこそ、その美しさは際立っています。ストラド・モデルらしく、ロー・アーチですがf字孔の周辺は丁寧に削り込まれており師の飯田さん、さらには飯田さんの師匠であるカピッキオーニの面影を感じることができます。

表板の材料は狭すぎず広すぎず、均等に年輪が入っており良質な材料であることが分かります。実際に音を出してみると、とても深みがあり広がりのある音がスムーズに出てきます。しかも、引き込めば更に音が出るのではないか、という予感さえ抱かせてくれます。それは、この厳選された材料と共に、慎重に整えられたアーチの成せる技だと思います。

見事な虎杢の入った裏板です。この真横に走る虎杢の存在感に、多くの人が目を奪われてしまうと思いますが、表板と同じく明瞭なアウトライン、それに絶妙なアーチングによって、その魅力が引き立てられていることを忘れてはいけません。オイルを少しだけ加えて完成させるというアルコール・ニスの独特の美しさも、大塚さんの楽器の大きな魅力です。

スクロールには、ストラディヴァリやカピッキオーニのような柔らかさはなく、むしろブレシアやマントヴァの名工たちの作品のような力強さを感じます。それが、美しく整えられたボディ部分と一見ミスマッチのように感じてしまうかもしれませんが、しばらく眺めているとやはり同じ人の手によって作られたものなんだな、と納得できるだけでなく、愛着さえ湧いてくるのが不思議です。

弦はインフェルドの青とゴールドブロカットの組み合わせ。とてもバランスの良い響きです。しっかりした作りの楽器ですので、よりテンションの強い弦にしても応えてくれるでしょうし、柔らかい弦にすればより深みのある音色が得られると思います。バロック風のペグが可愛らしく、この楽器の外観にささやかなアクセントを加えてくれています。

(2025年10月1日)

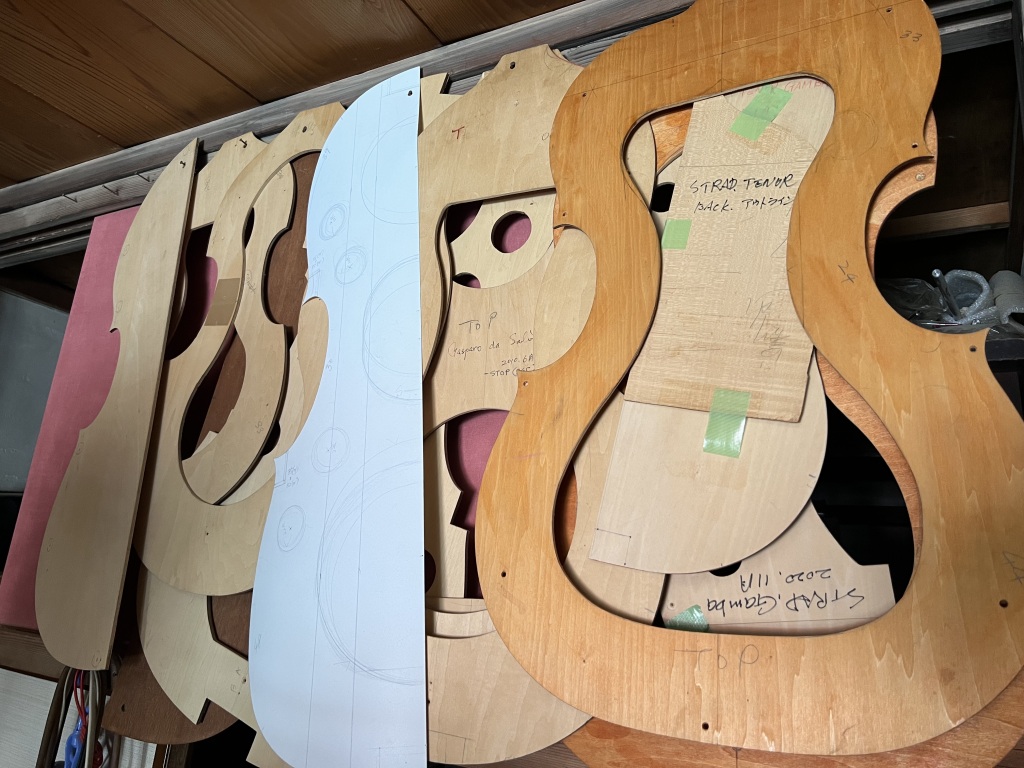

2025年7月、工房内に少しお邪魔させていただきました。すぐに目に入るのは、今まで製作した楽器のたくさんのテンプレート。大塚さんはモダン楽器の他、バロック楽器やヴィオラ・ダ・ガンバの製作も得意としています。

製作中のヴィオラの裏板。従来とは違うアプローチで製作しているということで、完成が楽しみです。2025年秋に完成予定です。

♩ ♩ ♩